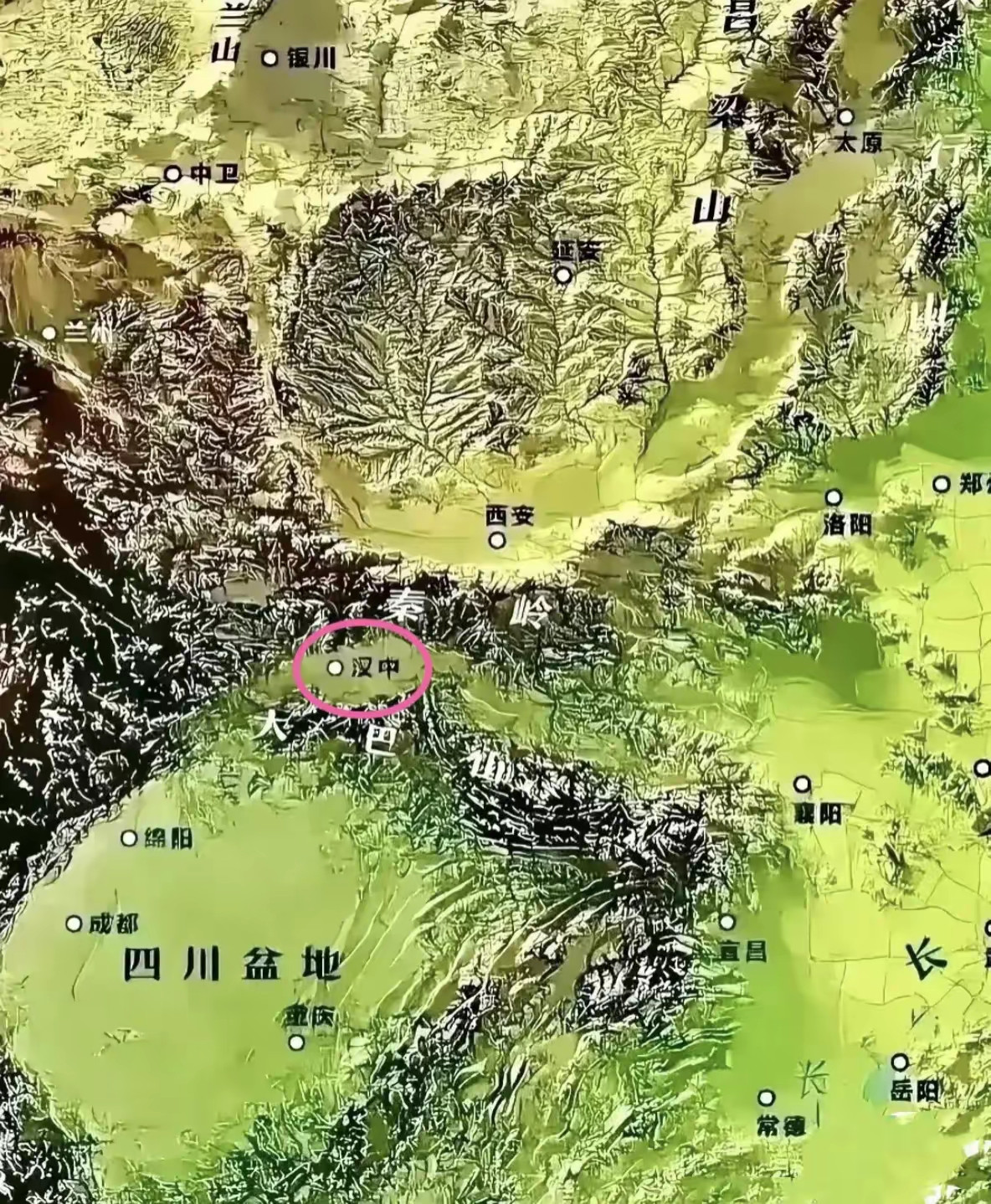

765年,大唐名将仆固怀恩起兵造反,联络回纥、吐蕃、吐谷浑大军,兵分三路杀向长安。消息传来,唐代宗胆战心惊。 为大唐平定安史之乱立下赫赫战功的仆固怀恩,为何会从帝国的柱石变为叛逆的首领呢? 仆固怀恩是铁勒仆固部的后裔,其先祖早在唐太宗时期便率部归附,世代为唐廷效力。这种特殊的身份背景,既让仆固怀恩对草原民族的习性了如指掌,又使他深谙中原王朝的规则,为其日后在军事舞台上的崛起埋下伏笔。 安史之乱爆发时,仆固怀恩正担任朔方军左武锋使。在郭子仪的麾下,他展现出惊人的军事天赋。 756年的收复云中之战中,仆固怀恩率敢死队夜袭叛军大营,斩杀叛将多名,一战成名。次年,在收复长安的香积寺战役中,仆固怀恩亲率骑兵绕至叛军侧后,发动突袭,扭转战局。 因战功卓著,仆固怀恩唐肃宗册封为丰国公。 在平定叛乱的过程中,仆固怀恩付出的代价远超常人。为了向回纥借兵,他主动提出将女儿嫁与回纥可汗,缔结 “和亲” 之约。这场联姻虽为唐军争取到关键支援,却也为日后的猜忌埋下隐患。 在与叛军的战斗中,仆固怀恩的家族有四十六人战死沙场。当儿子仆固玢战败投降后又逃回时,仆固怀恩不顾众人劝阻,依军法将其斩首,此举虽震慑了全军,却也让他背负了 “冷血无情” 的骂名。 安史之乱虽平,但唐廷对武将的猜忌已深入骨髓。这场由边将引发的叛乱,让代唐廷对手握兵权的节度使充满警惕。仆固怀恩作为异族将领,又掌控着朔方军这一强大军事力量,自然成为朝廷重点防范的对象。 矛盾的第一次爆发,源于763年的 “辛云京事件”。当时,仆固怀恩率部途经太原时,河东节度使辛云京却紧闭城门,拒绝其入城休整。 辛云京的理由是怀疑仆固怀恩与回纥勾结谋反,这一无端猜忌让仆固怀恩怒不可遏。他多次向朝廷申诉,却未得到明确答复。 唐代宗的含糊其辞,实则反映了朝廷对双方的制衡心态,既想利用仆固怀恩的军事能力,又担心其与地方藩镇联合。 真正将仆固怀恩推向对立面的,是宦官骆奉先的构陷。 764年正月,骆奉先以慰问为名前往朔方军驻地,却在宴会上故意挑拨离间。仆固怀恩为表忠心,曾将女儿嫁给回纥可汗,此时恰逢回纥使者来访,骆奉先竟以此为据,向代宗诬告仆固怀恩 “私通回纥,图谋不轨”。 面对接踵而至的污蔑,仆固怀恩曾试图通过面见皇帝自证清白,他上书代宗,详细陈述自己的功绩与冤屈,甚至提出 “愿赴阙下,面陈衷肠”。 然而,朝廷内部的猜忌已形成,宰相裴遵庆虽奉命安抚,却暗中监视其动向;而辛云京、骆奉先等人则不断进献 “证据”,坐实其谋反罪名。 在这种情况下,仆固怀恩逐渐意识到,自己已陷入 “功高不赏,忠而被疑” 的绝境。 促使仆固怀恩最终下定决心反叛的,是部将的哗变。朔方军将领张惟岳、仆固名臣等人率部投奔太原,转而污蔑仆固怀恩谋反。这一事件让仆固怀恩彻底寒心,在绝望与愤怒的交织下,以 “清君侧” 为名,正式起兵反叛。 765年9月,仆固怀恩正式打出反唐旗号。他联络的势力包括:回纥可汗药葛罗(其女婿)、吐蕃赞普赤松德赞、吐谷浑首领拓跋乞梅,以及党项、奴剌等部族,总兵力达数十万。联军兵分三路:北路由仆固怀恩亲率朔方军主力,自灵州出发南下;中路为吐蕃大军,直扑奉天;东路是回纥与吐谷浑联军,进攻同州。三路大军呈合围之势,目标直指长安。 消息传至长安,代宗朝廷一片恐慌。此时的唐军,在经历安史之乱后元气大伤,边防部队分散各地,根本无法抵挡联军的猛烈攻势。代宗甚至一度打算效仿玄宗出逃蜀地,幸得郭子仪力谏才作罢。 郭子仪提出的对策是:坚壁清野,固守要地,同时利用吐蕃与回纥之间的矛盾,进行分化瓦解。 情况戏剧性的出现转折,仆固怀恩在进军途中突然身患急病而死。在郭子仪随后的劝说下,各路叛军也纷纷做鸟兽散。 值得玩味的是,唐廷对仆固怀恩的评价呈现出矛盾态度。代宗在叛乱平定后,曾下诏称其 “勋劳卓著,然误陷叛党”,并赦免了其家属。 德宗贞元年间,甚至有人提出为仆固怀恩平反。这种模糊的历史定位,实际上反映了朝廷对自身猜忌政策的反思 ,如果不是 “鸟尽弓藏” 的政治逻辑,这位名将或许不会走到反叛的地步。#头号创作者激励计划#